|

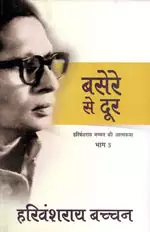

जीवनी/आत्मकथा >> बसेरे से दूर बसेरे से दूरहरिवंशराय बच्चन

|

201 पाठक हैं |

|||||||

आत्म-चित्रण का तीसरा खंड, ‘बसेरे से दूर’। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है।

Basere Se Door a hindi book by Harivansh Rai Bachchan - बसेरे से दूर - हरिवंशराय बच्चन

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

प्रख्यात हिन्दी कवि हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड ‘क्या भूलूं क्या याद करूँ’, जब 1969 में प्रकाशित हुआ तब हिन्दी साहित्य में मानो हलचल सी मच गई। यह हलचल 1635 में प्रकाशित मधुशाला से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। समकालीन अनेक लेखकों ने इसे हिन्दी के इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने के विकास और समूचे काल तथा क्षेत्र को भी उन्होंने अत्यन्त जीवन्त रूप में उभरकर प्रस्तुत किया।

इसके बाद आत्मकथा के आगामी खंडों की बेताबी से प्रतीक्षा की जाने लगी और उन सभी का जोरदार स्वागत होता रहा सभी के अनेक संस्मरण हुए और हो रहे हैं। प्रथम खंड ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ के बाद नीड़ का निर्माण फिर सबेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक लगभग पंद्रह वर्षों में उसके चार खंड प्रकाशित हुए। इस आत्मकथा के माध्यम से कवि ने गद्य-लेखन में भी नये मानदंड स्थापित किये।

इसके बाद आत्मकथा के आगामी खंडों की बेताबी से प्रतीक्षा की जाने लगी और उन सभी का जोरदार स्वागत होता रहा सभी के अनेक संस्मरण हुए और हो रहे हैं। प्रथम खंड ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ के बाद नीड़ का निर्माण फिर सबेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक लगभग पंद्रह वर्षों में उसके चार खंड प्रकाशित हुए। इस आत्मकथा के माध्यम से कवि ने गद्य-लेखन में भी नये मानदंड स्थापित किये।

(पहला संस्करण)

आज आपके सामने प्रस्तुत है मेरे आत्म-चित्रण का तीसरा खंड, ‘बसेरे से दूर’, जिसे मैंने पहले ‘हंस का पश्चिम प्रवास’ कहना चाहा था।

आप में से बहुत लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस खंड की प्रतीक्षा करते रहे हैं, अनेक इसको शीघ्र प्रस्तुत करने की माँग भी, सबसे अधिक आग्रही तो मेरे प्रकाशक ही रहे हैं, पर इससे पूर्व यह संभव न हो सका। सृजन के मामले में, मुझे खेद है, मैं अपने से बाहर के किसी प्रकार के प्रोत्साहन, प्रलोभन अथवा दबाव का लिहाज़ नहीं कर पाता।

मैं इस खंड में मुख्यतया अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाने जा रहा रहा हूँ, जिसमें मैं अपने देश-नगर घर परिवार से दूर जाकर इंग्लैंड-केम्ब्रिज में रहा, विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कर केम्ब्रिज युनिवर्सिटी से पी.एच.डी. की उपाधि ली, आधुनिक अंग्रेजी कविता का स्वाध्याय किया, एकाधिक ब्रिटिश युनिवर्सिटियों में जीवन, अध्ययन और अध्यापन की विधि देखी समझी, सौ से ऊपर छंदोंबद्ध और मुक्त छंद की कविताएँ लिखीं जो बाद को ‘प्रणय-पत्रिका’, ‘आरती और अंगारे’ और ‘बुद्ध और नाचघर’ नामक संग्रहों में प्रकाशित हुईं-एक लंबी कविता किन्हीं निजी कारणों से अब भी अप्रकाशित है-बहुत सा गद्य लिखा, जो ‘प्रवास की डायरी’ के नाम से प्रकाशित हो चुका है, इंग्लैंड और आयरलैंड का भ्रमण किया, अंग्रेजी से और आयरी से प्रकाशित हो चुका है, इंग्लैंड और आयरलैंड का भ्रमण किया, अंग्रेजी और आयरी समाज के विविध रूपों को देखा-विश्वविख्यात अकादमिक संस्थाओं से लेकर गुह्य, कुख्यात नाइट क्लबों तक-बड़े बूढ़े विद्वानों से लेकर साधारण युवक युवतियों के सम्पर्क में आया।

यह प्रायः बाहरी बातें हुईं, जिनकी सूची काफी लंबी मालूम होती है। इस अवधि में जो मैंने चिंतन-मनन किया, जो सोचा विचारा, जिन आशाओं आकांक्षाओं को जगाया, जिन भय-चिंताओं से गुज़रा जिन शंका संदेहों में झूला जिन मानसिक कुरेदनों और कसावों में पड़ा उनकी सूची भी अगर देना चाहूँ तो कम लंबी नहीं होगी, हालाँकि सूची उनकी गहनता और गहराई का शायद ही कोई आभास दे सके। एक बात शुरू में ही बहुत संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि इस छोटी सी अवधि में जितना मैंने लिखा-पढ़ा देखा-सुना, जाना-पहचाना भोगा सहा, अनुभव अवगत किया, उतना मैंने इतने ही काल माप में अपने जीवन में कभी नहीं किया। इसी से मुझे लगा कि यदि मैं इस अवधि की झाँकी आपको कराना चाहूँ तो इसके लिए अपनी आत्मकथा को एक स्वतंत्र खंड देना पड़ेगा।

एक बड़ी संख्या में मैं ऐसे पाठकों की कल्पना कर सकता हूँ जो मेरी आत्म-कथा के पहले और दूसरे खंड, ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ और ‘नीड़ का निर्माण फिर’ को क्रमशः पढ़ने के बाद इस तीसरे खंडे को पढ़ना आरंभ करेंगे। उनसे मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है कि जो कहानी मैंने सुनानी शुरू की थी उसी को पूर्ण करने के क्रम में यह अगली और अंतिम किस्त है। आशा करता हूँ कि कहानी का यह भाग भी आपको रोचक लगेगा। पाठक की रोचकता समाप्त होने से पूर्व कहानी को समाप्त कर देना कहानीकार की सबसे बड़ी कला है। विश्वास है, मैंने आपके धैर्य को ऊब की सीमा तक नहीं खींचा।

इसके पूर्व, संभव है, आपने ‘प्रवास की डायरी’ भी पढ़ ली हो। न पढ़ी हो तो उसे आप ‘बसेरे से दूर’ की भूमिका के रूप में पढ़ सकते हैं। डायरी में कहीं बातों को मैंने आत्मचित्रण में नहीं दुहराया, सिवा उनके, जिनको कथा-सूत्र संबद्ध रखने के लिए फिर से कहना आवश्यक था। डायरी को मैंने प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका कहा है। पुस्तकें बगैर भूमिका देखे भी आनंद से पढ़ी जा सकती हैं, अपवाद यह पुस्तक भी नहीं है।

‘बसेरे से दूर’ के कुछ ऐसे पाठकों की भी कल्पना मैं करता हूँ जो इसके पूर्व की कथा से पूर्णतया अपरिचित या खंडशः परिचित हों। मैं उनसे यह तो कहना चाहूँगा खंड को अपने में पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करूँ। वास्तव में जो पूर्णतया संबद्ध है-जैसा कि जीवन वही खंडों में भी पूर्ण रह सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णीत् पूर्ण मुदच्यते...शायद भौतिक स्तर पर भी किसी अंश में सत्य हो। साथ ही मुझे यह विश्वास है कि मेरे जीवन का कोई खंड आपको रोचक लगा तो उसके आगे पीछे के खंडों के लिए भी आपकी जिज्ञासा जगेगी। we look before and after (हम पीछे भी देखा करते हैं, आगे भी)।

एक खंड से दूसरे खंड की परस्पर तुलना भी स्वाभाविक है। मेरे बहुत से पाठकों ने पहले के दो खंडों की तुलना की है और एक को दूसरे से उन्नीस या बीस पाया है। यह प्रवृत्ति तीन खंडों के सामने आ जाने से और बढ़े तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सब खंडों का सबकी दृष्टि में सम लगना उतना ही असंभव है, जितना अपनी दृष्टि में उनको ऐसा रखना। जीवन अपनी प्रकृति से ही विषम है। मेरा बल, मेरा गुण, यदि मुझमें कुछ है, तो जीवन के निकट रहने, जीवन से हिलगे रहने में है। जो खंडों की विषमता के प्रति अधिक सचेत हो, उन्हें एक परिचित ग्रामीण कहावत की याद दिलाना चाहता हूँ-पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं।

दूसरे खंड के मेरे कतिपय पाठकों की राय यह थी कि उसमें मैं अपने कवि व्यक्तित्व के प्रति अधिक सचेत हो गया हूँ। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि जिसे मेरा व्यक्तित्व कहा जा सकता है, उसमें कवि अकवि का कोई विभाजन नहीं है। मेरा कवि, यदि उसे कभी सही रूप में देखा जाए, तो वह मेरे जीवन से ही जुड़ा, प्ररोहित प्रार्दुर्भूत और उसका ही प्रक्षिप्त अंग प्रतीत होगा। अपने जीवन की चर्चा में मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। पिछले चालीस पैंतालीस वर्षों से मेरे जिन बहुसंख्य पाठकों ने मुझे कवि के रूप में जाना है, उन्हें मेरे जीवन प्रसंग में मेरे सृजन की थोड़ी बहुत चर्चा असंगत नहीं लगी। यदि मैं कहीं समझी जाने योग्य इकाई हूँ तो मेरी कविता से मेरे जीवन और मेरे जीवन से मेरी कविता को समझना होगा। मुझे ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी भूल में, यह मेरी भूल हो तो भी, यह जानकर कुछ आश्वस्त होता हूँ कि मानतेन भी, जो मेरी इस लेखन यात्रा में कुतुबनुमा के समान मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं, अपने आत्म-चित्रण The Essays (दि एसेज़) में अपने निबंधकार को नहीं भूल सके। फिर भी प्रस्तुत खंड में मैंने अपनी दृष्टि मुख्य रूप से- अपने अध्यापक, शोधक, आलोचक पर रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि इन्होंने भी मेरे जीवन को रूप देने में कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई।

पांडुलिपि को अंतिम रूप देने में श्री सत्येन्द्र शरत् ने जो सहायता दी उसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ।

टाइप कापी को प्रेम के लिए तैयार करने में श्री अजित कुमार और डा. जीवन प्रकाश जोशी से जो सहयोग मिला उसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ।

आत्मचित्रण के इस अंतिम खंड पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो उसका मैं स्वागत करूंगा।

13, विलिंगडन किसेंट,

नई दिल्ली-11

7 जुलाई, 1977

आप में से बहुत लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस खंड की प्रतीक्षा करते रहे हैं, अनेक इसको शीघ्र प्रस्तुत करने की माँग भी, सबसे अधिक आग्रही तो मेरे प्रकाशक ही रहे हैं, पर इससे पूर्व यह संभव न हो सका। सृजन के मामले में, मुझे खेद है, मैं अपने से बाहर के किसी प्रकार के प्रोत्साहन, प्रलोभन अथवा दबाव का लिहाज़ नहीं कर पाता।

मैं इस खंड में मुख्यतया अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाने जा रहा रहा हूँ, जिसमें मैं अपने देश-नगर घर परिवार से दूर जाकर इंग्लैंड-केम्ब्रिज में रहा, विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कर केम्ब्रिज युनिवर्सिटी से पी.एच.डी. की उपाधि ली, आधुनिक अंग्रेजी कविता का स्वाध्याय किया, एकाधिक ब्रिटिश युनिवर्सिटियों में जीवन, अध्ययन और अध्यापन की विधि देखी समझी, सौ से ऊपर छंदोंबद्ध और मुक्त छंद की कविताएँ लिखीं जो बाद को ‘प्रणय-पत्रिका’, ‘आरती और अंगारे’ और ‘बुद्ध और नाचघर’ नामक संग्रहों में प्रकाशित हुईं-एक लंबी कविता किन्हीं निजी कारणों से अब भी अप्रकाशित है-बहुत सा गद्य लिखा, जो ‘प्रवास की डायरी’ के नाम से प्रकाशित हो चुका है, इंग्लैंड और आयरलैंड का भ्रमण किया, अंग्रेजी से और आयरी से प्रकाशित हो चुका है, इंग्लैंड और आयरलैंड का भ्रमण किया, अंग्रेजी और आयरी समाज के विविध रूपों को देखा-विश्वविख्यात अकादमिक संस्थाओं से लेकर गुह्य, कुख्यात नाइट क्लबों तक-बड़े बूढ़े विद्वानों से लेकर साधारण युवक युवतियों के सम्पर्क में आया।

यह प्रायः बाहरी बातें हुईं, जिनकी सूची काफी लंबी मालूम होती है। इस अवधि में जो मैंने चिंतन-मनन किया, जो सोचा विचारा, जिन आशाओं आकांक्षाओं को जगाया, जिन भय-चिंताओं से गुज़रा जिन शंका संदेहों में झूला जिन मानसिक कुरेदनों और कसावों में पड़ा उनकी सूची भी अगर देना चाहूँ तो कम लंबी नहीं होगी, हालाँकि सूची उनकी गहनता और गहराई का शायद ही कोई आभास दे सके। एक बात शुरू में ही बहुत संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि इस छोटी सी अवधि में जितना मैंने लिखा-पढ़ा देखा-सुना, जाना-पहचाना भोगा सहा, अनुभव अवगत किया, उतना मैंने इतने ही काल माप में अपने जीवन में कभी नहीं किया। इसी से मुझे लगा कि यदि मैं इस अवधि की झाँकी आपको कराना चाहूँ तो इसके लिए अपनी आत्मकथा को एक स्वतंत्र खंड देना पड़ेगा।

एक बड़ी संख्या में मैं ऐसे पाठकों की कल्पना कर सकता हूँ जो मेरी आत्म-कथा के पहले और दूसरे खंड, ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ और ‘नीड़ का निर्माण फिर’ को क्रमशः पढ़ने के बाद इस तीसरे खंडे को पढ़ना आरंभ करेंगे। उनसे मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है कि जो कहानी मैंने सुनानी शुरू की थी उसी को पूर्ण करने के क्रम में यह अगली और अंतिम किस्त है। आशा करता हूँ कि कहानी का यह भाग भी आपको रोचक लगेगा। पाठक की रोचकता समाप्त होने से पूर्व कहानी को समाप्त कर देना कहानीकार की सबसे बड़ी कला है। विश्वास है, मैंने आपके धैर्य को ऊब की सीमा तक नहीं खींचा।

इसके पूर्व, संभव है, आपने ‘प्रवास की डायरी’ भी पढ़ ली हो। न पढ़ी हो तो उसे आप ‘बसेरे से दूर’ की भूमिका के रूप में पढ़ सकते हैं। डायरी में कहीं बातों को मैंने आत्मचित्रण में नहीं दुहराया, सिवा उनके, जिनको कथा-सूत्र संबद्ध रखने के लिए फिर से कहना आवश्यक था। डायरी को मैंने प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका कहा है। पुस्तकें बगैर भूमिका देखे भी आनंद से पढ़ी जा सकती हैं, अपवाद यह पुस्तक भी नहीं है।

‘बसेरे से दूर’ के कुछ ऐसे पाठकों की भी कल्पना मैं करता हूँ जो इसके पूर्व की कथा से पूर्णतया अपरिचित या खंडशः परिचित हों। मैं उनसे यह तो कहना चाहूँगा खंड को अपने में पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करूँ। वास्तव में जो पूर्णतया संबद्ध है-जैसा कि जीवन वही खंडों में भी पूर्ण रह सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णीत् पूर्ण मुदच्यते...शायद भौतिक स्तर पर भी किसी अंश में सत्य हो। साथ ही मुझे यह विश्वास है कि मेरे जीवन का कोई खंड आपको रोचक लगा तो उसके आगे पीछे के खंडों के लिए भी आपकी जिज्ञासा जगेगी। we look before and after (हम पीछे भी देखा करते हैं, आगे भी)।

एक खंड से दूसरे खंड की परस्पर तुलना भी स्वाभाविक है। मेरे बहुत से पाठकों ने पहले के दो खंडों की तुलना की है और एक को दूसरे से उन्नीस या बीस पाया है। यह प्रवृत्ति तीन खंडों के सामने आ जाने से और बढ़े तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सब खंडों का सबकी दृष्टि में सम लगना उतना ही असंभव है, जितना अपनी दृष्टि में उनको ऐसा रखना। जीवन अपनी प्रकृति से ही विषम है। मेरा बल, मेरा गुण, यदि मुझमें कुछ है, तो जीवन के निकट रहने, जीवन से हिलगे रहने में है। जो खंडों की विषमता के प्रति अधिक सचेत हो, उन्हें एक परिचित ग्रामीण कहावत की याद दिलाना चाहता हूँ-पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं।

दूसरे खंड के मेरे कतिपय पाठकों की राय यह थी कि उसमें मैं अपने कवि व्यक्तित्व के प्रति अधिक सचेत हो गया हूँ। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि जिसे मेरा व्यक्तित्व कहा जा सकता है, उसमें कवि अकवि का कोई विभाजन नहीं है। मेरा कवि, यदि उसे कभी सही रूप में देखा जाए, तो वह मेरे जीवन से ही जुड़ा, प्ररोहित प्रार्दुर्भूत और उसका ही प्रक्षिप्त अंग प्रतीत होगा। अपने जीवन की चर्चा में मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। पिछले चालीस पैंतालीस वर्षों से मेरे जिन बहुसंख्य पाठकों ने मुझे कवि के रूप में जाना है, उन्हें मेरे जीवन प्रसंग में मेरे सृजन की थोड़ी बहुत चर्चा असंगत नहीं लगी। यदि मैं कहीं समझी जाने योग्य इकाई हूँ तो मेरी कविता से मेरे जीवन और मेरे जीवन से मेरी कविता को समझना होगा। मुझे ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी भूल में, यह मेरी भूल हो तो भी, यह जानकर कुछ आश्वस्त होता हूँ कि मानतेन भी, जो मेरी इस लेखन यात्रा में कुतुबनुमा के समान मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं, अपने आत्म-चित्रण The Essays (दि एसेज़) में अपने निबंधकार को नहीं भूल सके। फिर भी प्रस्तुत खंड में मैंने अपनी दृष्टि मुख्य रूप से- अपने अध्यापक, शोधक, आलोचक पर रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि इन्होंने भी मेरे जीवन को रूप देने में कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई।

पांडुलिपि को अंतिम रूप देने में श्री सत्येन्द्र शरत् ने जो सहायता दी उसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ।

टाइप कापी को प्रेम के लिए तैयार करने में श्री अजित कुमार और डा. जीवन प्रकाश जोशी से जो सहयोग मिला उसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ।

आत्मचित्रण के इस अंतिम खंड पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो उसका मैं स्वागत करूंगा।

13, विलिंगडन किसेंट,

नई दिल्ली-11

7 जुलाई, 1977

-बच्चन

(चौथा संस्करण)

मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि मेरे आत्मचित्रण के प्रथम दो खंडों के समान तीसरे खंड को भी लोक स्वीकृति मिली और प्रथम प्रकाशन के दो वर्ष पूर्व ही इसका दूसरा संस्करण निकला।

प्रथम संस्करण ऐसी परिस्थितियों में छपा था कि मैं स्वयं इसका प्रूफ नहीं देख सका था और बहुत सी प्रेस की भूलें रह गई थीं; और खेद के साथ लिखना पड़ता है कि कतिपय अनिवार्य कारणों से उनमें बहुत सी ज्यों की त्यों दूसरे और तीसरे संस्करण में चली गईं।

इस चौथे संस्करण में उन भूलों को सुधारने के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मैं उन सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसपर अपनी प्रतिक्रियायें भेजीं और स्वयं उसे पढ़कर औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

‘सोपान’

बी. 8 गुलमोहर पार्क

नई दिल्ली-49

5 अप्रैल, 1986

प्रथम संस्करण ऐसी परिस्थितियों में छपा था कि मैं स्वयं इसका प्रूफ नहीं देख सका था और बहुत सी प्रेस की भूलें रह गई थीं; और खेद के साथ लिखना पड़ता है कि कतिपय अनिवार्य कारणों से उनमें बहुत सी ज्यों की त्यों दूसरे और तीसरे संस्करण में चली गईं।

इस चौथे संस्करण में उन भूलों को सुधारने के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मैं उन सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसपर अपनी प्रतिक्रियायें भेजीं और स्वयं उसे पढ़कर औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

‘सोपान’

बी. 8 गुलमोहर पार्क

नई दिल्ली-49

5 अप्रैल, 1986

-बच्चन

‘‘पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले से ही अगाह कर दूँ कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्म-श्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं न रहूँ (और ऐसी घड़ी दूर नहीं है) तब वे इन पृष्ठों से मेरे गुण-स्वभाव के कुछ चिह्न संचित कर सकें और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे मुझे अपनी स्मृति में रख सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आपको और अच्छी तरह सजाता बजाता, और अधिक ध्यान से रँग-चुँगकर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें-सहज निष्प्रयास प्रस्तुत क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोक शील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपभोग करती हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आपको आपाद-मस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठको, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ, और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुरसत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसीलिए मानतेन की विदा स्वीकार कीजिए-1 मार्च, 1580।’’

‘The work is done’, grown old he thought

‘According to my boyish plan;

Let the fools rage, I swerved in nought,

Something to perfection brought;

But louder sang that ghost, ‘what then ?’

‘The work is done’, grown old he thought

‘According to my boyish plan;

Let the fools rage, I swerved in nought,

Something to perfection brought;

But louder sang that ghost, ‘what then ?’

-W.B. Yeats

वृद्ध हुआ तो उसने सोचा, ‘मेरा कार्य समाप्त हुआ,

मैंने अपने बालपने के सपने को साकार किया,

क्रोध-विरोध किया मूढ़ों ने, किंतु हटा कब पीछे मैं ?

एक काम में हाथ लगाया था उसको पूर्णत्व दिया;

कोई प्रेत पुरातन बोला और ज़ोर से

ऐसा कर डाला तो क्या ?

मैंने अपने बालपने के सपने को साकार किया,

क्रोध-विरोध किया मूढ़ों ने, किंतु हटा कब पीछे मैं ?

एक काम में हाथ लगाया था उसको पूर्णत्व दिया;

कोई प्रेत पुरातन बोला और ज़ोर से

ऐसा कर डाला तो क्या ?

-डब्ल्यू. बी. ईट्स

जुलाई, 1941

भला हो पंडित अमरनाथ झा का कि उन्होंने दो वर्ष तक कभी अस्थाई लेक्चरर और कभी रिसर्च स्कालर के रूप में मुझे इलाहाबाद युनिवर्सिटी से संबद्ध रखकर अंत में मुझे अंग्रेजी विभाग में स्थायी रूप में ले लिया।

स्मृतियों के प्रदेश में छत्तीस वर्ष पीछे लौटना होगा।

जब मैं दिमाग के उस भाग की कल्पना करता हूँ जिसमें सुधियां संचित रहती हैं तो वह मुझे विविध रंगों से उलझे पुलझे गुच्छे जैसा लगता है, और किसी भी सूत्र को पकड़कर आगे या पीछे चलना चेतना के लिए साधारणतया कठिन नहीं होता, गो कभी-कभी उससे जुड़े या उससे अटके अन्य धागे भी हिलते, खिंचते अथवा झटके खाते हैं। कथन अथवा लेखन में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि ध्यान मूल सूत्र पर केन्द्रित रखा जाय और गौण तथा उप-सूत्रों को आड़े न आने दिया जाय-यदा कदा उनके अस्तित्व को स्वीकार करते और उनकी खींच तान का अनुभव करते हुए भी। मानव चेतना सुधि के बहुत से तागों को एक साथ लेकर चलती है-उन्हें तोड़ती, जोड़ती बटती कसती ढीलती और उनके साथ और बहुत कुछ करती। नतीजा यह होता है कि साधारण आदमी का दिमाग सुधि सूत्रों का गुज्झड़ मात्र बनकर रह जाता है। आश्चर्य कि ऐसी स्थिति में साधारण आदमी पागल क्यों नहीं हो जाता, शायद इसलिए और इसे मनुष्य पर प्रकृति की बहुत बड़ी कृपा समझी जानी चाहिए कि साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में ये तागे बड़ी तीव्र गति से गलते और गायब होते रहते हैं, कुछ विशेष और प्रमुख धागों को छोड़कर। मेरे प्रति अपनी कृपा में प्रकृति बड़ी कृपण रही है। कितना कुछ मुझे याद है। एक बात स्मरण करते ही न जाने और कितनी बातें मुझे स्मरण हो आती हैं और किसी खास सिलसिले को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत कुछ प्रयत्नतः भुलाना अथवा दिमाग से हटाना पड़ता है। कभी कभी मुझे अनुभव हुआ है कि मैं बहुत महत्त्वपूर्ण और जरूरी को भी छोड़ता जा रहा हूं, कभी कभी मैं बाद को उनकी ओर लौटा भी हूँ-मेरे आत्म-चित्रण के पहले दो भागों से परिचित पाठक कई और ऐसे अवसरों की याद करेंगे !

आज ऐसा ही अवसर है। ‘नीड़ का निर्माण फिर’ की कहानी कहते हुए मैंने ध्यान अपने निजी भावना-जगत पर केन्द्रित रखा था और किसी अंश में उससे बड़ी निकटता से संबद्ध अपने सृजन-संसार पर दूसरे शब्दों में, अपने भावक और सर्जक पर। मेरे अध्यापक की वहां केवल छाया भर मिलती है, और मेरे युनिवर्सिटी जीवन की बस एक उड़ती सी झाँकी जबकि लगातार पूरे ग्यारह वर्ष मेरा नियमित कार्य और मेरे जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अध्यापन था। संभव है, कुछ लोगों पर इसका यह प्रभाव पड़ा हो कि अपने जीवन में अपने भावक और सर्जक को अधिक महत्त्व देता हूँ बनिस्बत अपने अध्यापक के। अपने कवि व्यक्तित्व से अपनी अधिक निकटता अनुभव करने की बात शायद गलत नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके भावलोक के इर्द-गिर्द ही अधिक सघन और सच्चा होता है, इससे शायद ही कोई इन्कार कर सके।

किसी उदात्त आदर्शवादिता में अध्यापन को मिशन मानकर उसकी ओर उन्मुख होने की बात मैं कहूँगा तो झूठ बोलूँगा-यह बात मेरी से पिछली पीढ़ी के साथ ही संभवतः समाप्त हो गई थी। सच्चाई इतनी ही है कि मैंने अध्यापन को रोटी कमाने के एक ईमानदार स्वच्छ और सुविधाजनक साधन के रूप में स्वीकार किया था। किया था तो चाहता था कि सफल अध्यापक बनूं। और इतना तो मैं बिना किसी अभिमान के कहना चाहूंगा कि अपने को योग्य और सक्षम अध्यापक बनाने के लिए मैंने जितना श्रमयत्न किया, जितनी शक्ति लगाई, जितनी तैयारी की उतनी अपने कवि को भी संवारने निखारने के लिए नहीं-यह और बात है कि मेरा कवि काव्येतर क्षेत्रों में मेरे प्रयासों से भी अपने लिए संस्कार संग्रह करता होगा। जिस साधन से अपनी जीविका चले उसके प्रति आस्थावान होना बहुत पहले से मेरी व्यक्तिगत नैतिकता का अंग बन चुका था।

मुझमें अध्यापक का बीजारोपण निःसंदेह उन ट्यूशनों के समय हुआ होगा जो मैंने अपने परिवार की आर्थिक विपन्नता में अपने विद्यार्थी जीवन से ही करनी शुरू कर दी थी। मुझे आज भी वह अवसर याद है जब पहली ट्यूशन पर मेरे विद्यार्थी ने मुझे पहली बार ‘मास्टर साहब’ कहकर सम्बोधित किया था। उस सम्बोधन से अचानक यह रोम-प्रहर्षक अनुभूति हुई थी कि आज मैं एक पीढ़ी पार कर गया हूं-विद्यार्थी से अध्यापक बन गया हूं। 1930 में पढ़ाई छोड़ने और 1937 में फिर से आरम्भ करने के बीच यों तो मैंने कई तरह के पापड़ बेले थे, पर मेरा अधिकांश समय अध्यापकी में ही बीता था।

इलाहाबाद स्कूल प्रयाग महिला विद्यापीठ और अग्रवाल विद्यालय हाई स्कूल में। अग्रवाल विद्यालय का समय मेरे तीव्रतम मानसिक और आर्थिक संघर्षों का था; फिर भी उन दिनों की कुछ उदात्त यादें मेरे कतिपय विद्यार्थियों ने संजो रखी हैं।

आज तो मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उन चिंता ग्रस्त दिनों में कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अपने विद्यार्थियों के प्रति सद्भावना मैंने कैसे जुगा रखी होगी। इसका श्रेय मैं मुख्यतया अपने युग को देना चाहूंगा जिसमें महात्मा गांधी इस धरती पर चलते थे। गांधी ने अपने चरित्र से सारे देश के वातावरण को आदर्शवादिता से कैसा चार्ज (अनुप्रमाणित) कर रखा था, इसे वह युग नहीं समझ सकेगा जिसने उन्हें नहीं देखा। फिर अध्यापक जिनके साथ काम करता है वे मानवीय तत्व हैं-मानवता के भी बड़े सरल, कोमल जीवंत संभावना पुंज रूप। मैंने अपनी गहन से गहन वैयक्तिक चिंता, असंतोष अथवा आक्रोश में भी अपने और अपने विद्यार्थियों के बीच वह चीज नहीं आने दी जिसका पढ़ने पढ़ाने से सीधा संबंध नहीं था। आज तो मैं ऐसा भी समझता हूँ कि विद्यार्थियों के बीच बैठकर मैं अपनी बहुत सी उद्विग्नताओं से विमुक्त हुआ था। अपनी परेशानियों के दिनों में अगर मैं पढ़ाने के अतिरिक्त कोई और काम करता होता, जैसे किसी दफ्तर की क्लर्की यानी अगर मैं विद्यार्थियों के रूप में मानवता के एक अत्यंत प्रीतिकर तत्व के संपर्क में न होता तो मैं निश्चय अपनी घुटन और घबारहट को अधिक कटुता के साथ अनुभव करता। अध्यापक जीवन का एक पक्ष अगतिशीलता और एक रसता का भी है, पर उसे महसूस करने के लिए जो लम्बी अवधि चाहिए उससे मैं अभी न गुजरा था, और 1939 में बी. टी. कर लेने के बाद मैं प्रमाण पत्र प्राप्त अध्यापक के रूप में स्थापित हो गया था, जो शुरू में विस्थापित सा ही, विभिन्न स्कूलों-कालेजों में नौकरी के लिए अर्जियाँ लगाता या साक्षात्कार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मारा फिरता।

भला हो पंडित अमरनाथ झा का कि उन्होंने दो वर्ष तक कभी अस्थाई लेक्चरर और कभी रिसर्च स्कालर के रूप में मुझे इलाहाबाद युनिवर्सिटी से संबद्ध रखकर अंत में मुझे अंग्रेजी विभाग में स्थायी रूप में ले लिया।

स्मृतियों के प्रदेश में छत्तीस वर्ष पीछे लौटना होगा।

जब मैं दिमाग के उस भाग की कल्पना करता हूँ जिसमें सुधियां संचित रहती हैं तो वह मुझे विविध रंगों से उलझे पुलझे गुच्छे जैसा लगता है, और किसी भी सूत्र को पकड़कर आगे या पीछे चलना चेतना के लिए साधारणतया कठिन नहीं होता, गो कभी-कभी उससे जुड़े या उससे अटके अन्य धागे भी हिलते, खिंचते अथवा झटके खाते हैं। कथन अथवा लेखन में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि ध्यान मूल सूत्र पर केन्द्रित रखा जाय और गौण तथा उप-सूत्रों को आड़े न आने दिया जाय-यदा कदा उनके अस्तित्व को स्वीकार करते और उनकी खींच तान का अनुभव करते हुए भी। मानव चेतना सुधि के बहुत से तागों को एक साथ लेकर चलती है-उन्हें तोड़ती, जोड़ती बटती कसती ढीलती और उनके साथ और बहुत कुछ करती। नतीजा यह होता है कि साधारण आदमी का दिमाग सुधि सूत्रों का गुज्झड़ मात्र बनकर रह जाता है। आश्चर्य कि ऐसी स्थिति में साधारण आदमी पागल क्यों नहीं हो जाता, शायद इसलिए और इसे मनुष्य पर प्रकृति की बहुत बड़ी कृपा समझी जानी चाहिए कि साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में ये तागे बड़ी तीव्र गति से गलते और गायब होते रहते हैं, कुछ विशेष और प्रमुख धागों को छोड़कर। मेरे प्रति अपनी कृपा में प्रकृति बड़ी कृपण रही है। कितना कुछ मुझे याद है। एक बात स्मरण करते ही न जाने और कितनी बातें मुझे स्मरण हो आती हैं और किसी खास सिलसिले को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत कुछ प्रयत्नतः भुलाना अथवा दिमाग से हटाना पड़ता है। कभी कभी मुझे अनुभव हुआ है कि मैं बहुत महत्त्वपूर्ण और जरूरी को भी छोड़ता जा रहा हूं, कभी कभी मैं बाद को उनकी ओर लौटा भी हूँ-मेरे आत्म-चित्रण के पहले दो भागों से परिचित पाठक कई और ऐसे अवसरों की याद करेंगे !

आज ऐसा ही अवसर है। ‘नीड़ का निर्माण फिर’ की कहानी कहते हुए मैंने ध्यान अपने निजी भावना-जगत पर केन्द्रित रखा था और किसी अंश में उससे बड़ी निकटता से संबद्ध अपने सृजन-संसार पर दूसरे शब्दों में, अपने भावक और सर्जक पर। मेरे अध्यापक की वहां केवल छाया भर मिलती है, और मेरे युनिवर्सिटी जीवन की बस एक उड़ती सी झाँकी जबकि लगातार पूरे ग्यारह वर्ष मेरा नियमित कार्य और मेरे जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अध्यापन था। संभव है, कुछ लोगों पर इसका यह प्रभाव पड़ा हो कि अपने जीवन में अपने भावक और सर्जक को अधिक महत्त्व देता हूँ बनिस्बत अपने अध्यापक के। अपने कवि व्यक्तित्व से अपनी अधिक निकटता अनुभव करने की बात शायद गलत नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके भावलोक के इर्द-गिर्द ही अधिक सघन और सच्चा होता है, इससे शायद ही कोई इन्कार कर सके।

किसी उदात्त आदर्शवादिता में अध्यापन को मिशन मानकर उसकी ओर उन्मुख होने की बात मैं कहूँगा तो झूठ बोलूँगा-यह बात मेरी से पिछली पीढ़ी के साथ ही संभवतः समाप्त हो गई थी। सच्चाई इतनी ही है कि मैंने अध्यापन को रोटी कमाने के एक ईमानदार स्वच्छ और सुविधाजनक साधन के रूप में स्वीकार किया था। किया था तो चाहता था कि सफल अध्यापक बनूं। और इतना तो मैं बिना किसी अभिमान के कहना चाहूंगा कि अपने को योग्य और सक्षम अध्यापक बनाने के लिए मैंने जितना श्रमयत्न किया, जितनी शक्ति लगाई, जितनी तैयारी की उतनी अपने कवि को भी संवारने निखारने के लिए नहीं-यह और बात है कि मेरा कवि काव्येतर क्षेत्रों में मेरे प्रयासों से भी अपने लिए संस्कार संग्रह करता होगा। जिस साधन से अपनी जीविका चले उसके प्रति आस्थावान होना बहुत पहले से मेरी व्यक्तिगत नैतिकता का अंग बन चुका था।

मुझमें अध्यापक का बीजारोपण निःसंदेह उन ट्यूशनों के समय हुआ होगा जो मैंने अपने परिवार की आर्थिक विपन्नता में अपने विद्यार्थी जीवन से ही करनी शुरू कर दी थी। मुझे आज भी वह अवसर याद है जब पहली ट्यूशन पर मेरे विद्यार्थी ने मुझे पहली बार ‘मास्टर साहब’ कहकर सम्बोधित किया था। उस सम्बोधन से अचानक यह रोम-प्रहर्षक अनुभूति हुई थी कि आज मैं एक पीढ़ी पार कर गया हूं-विद्यार्थी से अध्यापक बन गया हूं। 1930 में पढ़ाई छोड़ने और 1937 में फिर से आरम्भ करने के बीच यों तो मैंने कई तरह के पापड़ बेले थे, पर मेरा अधिकांश समय अध्यापकी में ही बीता था।

इलाहाबाद स्कूल प्रयाग महिला विद्यापीठ और अग्रवाल विद्यालय हाई स्कूल में। अग्रवाल विद्यालय का समय मेरे तीव्रतम मानसिक और आर्थिक संघर्षों का था; फिर भी उन दिनों की कुछ उदात्त यादें मेरे कतिपय विद्यार्थियों ने संजो रखी हैं।

आज तो मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उन चिंता ग्रस्त दिनों में कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अपने विद्यार्थियों के प्रति सद्भावना मैंने कैसे जुगा रखी होगी। इसका श्रेय मैं मुख्यतया अपने युग को देना चाहूंगा जिसमें महात्मा गांधी इस धरती पर चलते थे। गांधी ने अपने चरित्र से सारे देश के वातावरण को आदर्शवादिता से कैसा चार्ज (अनुप्रमाणित) कर रखा था, इसे वह युग नहीं समझ सकेगा जिसने उन्हें नहीं देखा। फिर अध्यापक जिनके साथ काम करता है वे मानवीय तत्व हैं-मानवता के भी बड़े सरल, कोमल जीवंत संभावना पुंज रूप। मैंने अपनी गहन से गहन वैयक्तिक चिंता, असंतोष अथवा आक्रोश में भी अपने और अपने विद्यार्थियों के बीच वह चीज नहीं आने दी जिसका पढ़ने पढ़ाने से सीधा संबंध नहीं था। आज तो मैं ऐसा भी समझता हूँ कि विद्यार्थियों के बीच बैठकर मैं अपनी बहुत सी उद्विग्नताओं से विमुक्त हुआ था। अपनी परेशानियों के दिनों में अगर मैं पढ़ाने के अतिरिक्त कोई और काम करता होता, जैसे किसी दफ्तर की क्लर्की यानी अगर मैं विद्यार्थियों के रूप में मानवता के एक अत्यंत प्रीतिकर तत्व के संपर्क में न होता तो मैं निश्चय अपनी घुटन और घबारहट को अधिक कटुता के साथ अनुभव करता। अध्यापक जीवन का एक पक्ष अगतिशीलता और एक रसता का भी है, पर उसे महसूस करने के लिए जो लम्बी अवधि चाहिए उससे मैं अभी न गुजरा था, और 1939 में बी. टी. कर लेने के बाद मैं प्रमाण पत्र प्राप्त अध्यापक के रूप में स्थापित हो गया था, जो शुरू में विस्थापित सा ही, विभिन्न स्कूलों-कालेजों में नौकरी के लिए अर्जियाँ लगाता या साक्षात्कार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मारा फिरता।

‘सरलता से कुछ नहीं मुझको मिला है।’

1941 में अंग्रेजी विभाग में स्थायी लेक्चरर की जगह हुई थी और मैंने झा साहब की शुभकामनाएं लेकर प्रार्थना पत्र भेज दिया था। अपने दावे को कुछ अधिक मजबूत करने के लिए, उन्हीं के आदर्श पर मैंने अपने शोध-विषय W. B. Yeats : His Mind and Art (डब्ल्यू. बी. ईट्स : उनका मनस् और उनकी कला) से संबंधित सौ पृष्ठों का लघु प्रबन्ध भी साथ प्रस्तुत कर दिया था। नियुक्तियाँ युनिवर्सिटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी में बहुमत के आधार पर होती थीं, पर प्रायः सदस्यगण वाइस चांसलर के सुझाव का ही समर्थन कर देते थे।

कमेटी की बैठक के बाद आशा और आशंका से धड़कते दिल से मैं झा साहब से मिलने गया-अपनी सफलता या असफलता का समाचार मैं उनके मुख से ही सुनूं। प्रतिद्वन्दी मेरे कई थे ही। सबका मुझे पता न था, पर एक की विशेष चर्चा सुनी जाती थी, और यह भी कि वे कमेटी के सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं।

झा सहाब के सामने पहुंचकर मुझे यह अनुभूति हुई कि जैसे मैं ‘स्फिक्स’ के सामने जाकर खड़ा हो गया हूं-उनके चेहरे से इसका कोई आभास न मिल सकता था कि मैं युनिवर्सिटी में लिया गया हूं कि नहीं। न वे कुछ कह रहे थे, न मैं कुछ पूछ रहा था। झा साहब के संपर्क में ऐसे खामोशी के वकफे नए नहीं थे, पर उस दिन की उनके और मेरे बीच वाली बैकुअमी स्थिति मुझे जितनी दीर्घ और दुःसह लगी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। अन्त में साहस करके जब मैं ही बोला कि क्या मेरे लिए कोई ‘खुश खबरी’ है ? तो उत्तर में पूर्व परिचित ठहरी सी आवाज में मुझे यह सुन पड़ा-You… will….hear…. from…. the…. Registrar…. in due course (तुम्हें …..यथासमय…. रजिस्ट्रार… सूचित…. करेंगे)

दूसरे दिन मेरी नियुक्ति का समाचार ‘लीडर’ में छप गया था। तीसरे दिन रजिस्ट्रार का पत्र भी आ गया।

मुझे झा साहब के पास कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जाना ही था। वे कम गंभीर थे। उनके बड़े-बड़े कोयों में उनकी पुतलियाँ कई बार घूमीं, जैसे उनकी आँखों के सामने से कोई पिछला दृश्य गुज़र रहा हो जिसे वे वाणी देना न चाहते हों, पर जिससे वे अप्रसन्न हों।

उस संध्या के झा साहब के मूड का रहस्य मुझपर कई दिनों के बाद खुला हितकारिणी कालेज, जबलपुर की स्टूडेन्ट्स यूनियन का उद्घाटन करने के लिए डा. ताराचन्द को निमन्त्रित किया गया था, और मुझे उस अवसर पर आयोजित कवि-सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हम दोनों एक ही डिब्बे में सफर कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में डा. ताराचन्द्र ने बताया कि तुम्हारी नियुक्ति कराने में झा साहब के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, तुम्हारा नाम गिरते बाल-बाल बच गया। डाक्टर साहब युनिवर्सिटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी के सदस्य थे और उस दिन जो वहाँ हुआ था उसके चश्मदीद।

कमेटी की बैठक के बाद आशा और आशंका से धड़कते दिल से मैं झा साहब से मिलने गया-अपनी सफलता या असफलता का समाचार मैं उनके मुख से ही सुनूं। प्रतिद्वन्दी मेरे कई थे ही। सबका मुझे पता न था, पर एक की विशेष चर्चा सुनी जाती थी, और यह भी कि वे कमेटी के सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं।

झा सहाब के सामने पहुंचकर मुझे यह अनुभूति हुई कि जैसे मैं ‘स्फिक्स’ के सामने जाकर खड़ा हो गया हूं-उनके चेहरे से इसका कोई आभास न मिल सकता था कि मैं युनिवर्सिटी में लिया गया हूं कि नहीं। न वे कुछ कह रहे थे, न मैं कुछ पूछ रहा था। झा साहब के संपर्क में ऐसे खामोशी के वकफे नए नहीं थे, पर उस दिन की उनके और मेरे बीच वाली बैकुअमी स्थिति मुझे जितनी दीर्घ और दुःसह लगी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। अन्त में साहस करके जब मैं ही बोला कि क्या मेरे लिए कोई ‘खुश खबरी’ है ? तो उत्तर में पूर्व परिचित ठहरी सी आवाज में मुझे यह सुन पड़ा-You… will….hear…. from…. the…. Registrar…. in due course (तुम्हें …..यथासमय…. रजिस्ट्रार… सूचित…. करेंगे)

दूसरे दिन मेरी नियुक्ति का समाचार ‘लीडर’ में छप गया था। तीसरे दिन रजिस्ट्रार का पत्र भी आ गया।

मुझे झा साहब के पास कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जाना ही था। वे कम गंभीर थे। उनके बड़े-बड़े कोयों में उनकी पुतलियाँ कई बार घूमीं, जैसे उनकी आँखों के सामने से कोई पिछला दृश्य गुज़र रहा हो जिसे वे वाणी देना न चाहते हों, पर जिससे वे अप्रसन्न हों।

उस संध्या के झा साहब के मूड का रहस्य मुझपर कई दिनों के बाद खुला हितकारिणी कालेज, जबलपुर की स्टूडेन्ट्स यूनियन का उद्घाटन करने के लिए डा. ताराचन्द को निमन्त्रित किया गया था, और मुझे उस अवसर पर आयोजित कवि-सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हम दोनों एक ही डिब्बे में सफर कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में डा. ताराचन्द्र ने बताया कि तुम्हारी नियुक्ति कराने में झा साहब के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, तुम्हारा नाम गिरते बाल-बाल बच गया। डाक्टर साहब युनिवर्सिटी की एक्जेक्यूटिव कमेटी के सदस्य थे और उस दिन जो वहाँ हुआ था उसके चश्मदीद।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i